Resensi Novel Sapaan Sang Giri: Kisah Sejarah dari Mereka yang Terbuang

11 September 2024 |

09:00 WIB

Novel sejarah selalu memiliki perbendaharaan luas untuk memahami masa lalu. Berbeda dengan teks sejarah yang dituliskan secara kaku, lewat fiksi, pembaca diajak untuk memahami apa yang terjadi di masa silam dengan lebih menyenangkan dan menghibur.

Berbeda dengan teks sejarah yang bersifat faktual dan objektif, novel sejarah biasanya menggabungkan fakta-fakta tersebut dengan elemen fiksi, seperti karakter dan plot. Hadirnya instrumen terakhir itulah yang membuat pembaca kembali masa lalu untuk mengalami pengalaman naratif yang khas.

Baca juga: Mengungkai Fenomena Otomatisasi di Era Digital dalam Karya CAPTCHA Azizi Al Majid

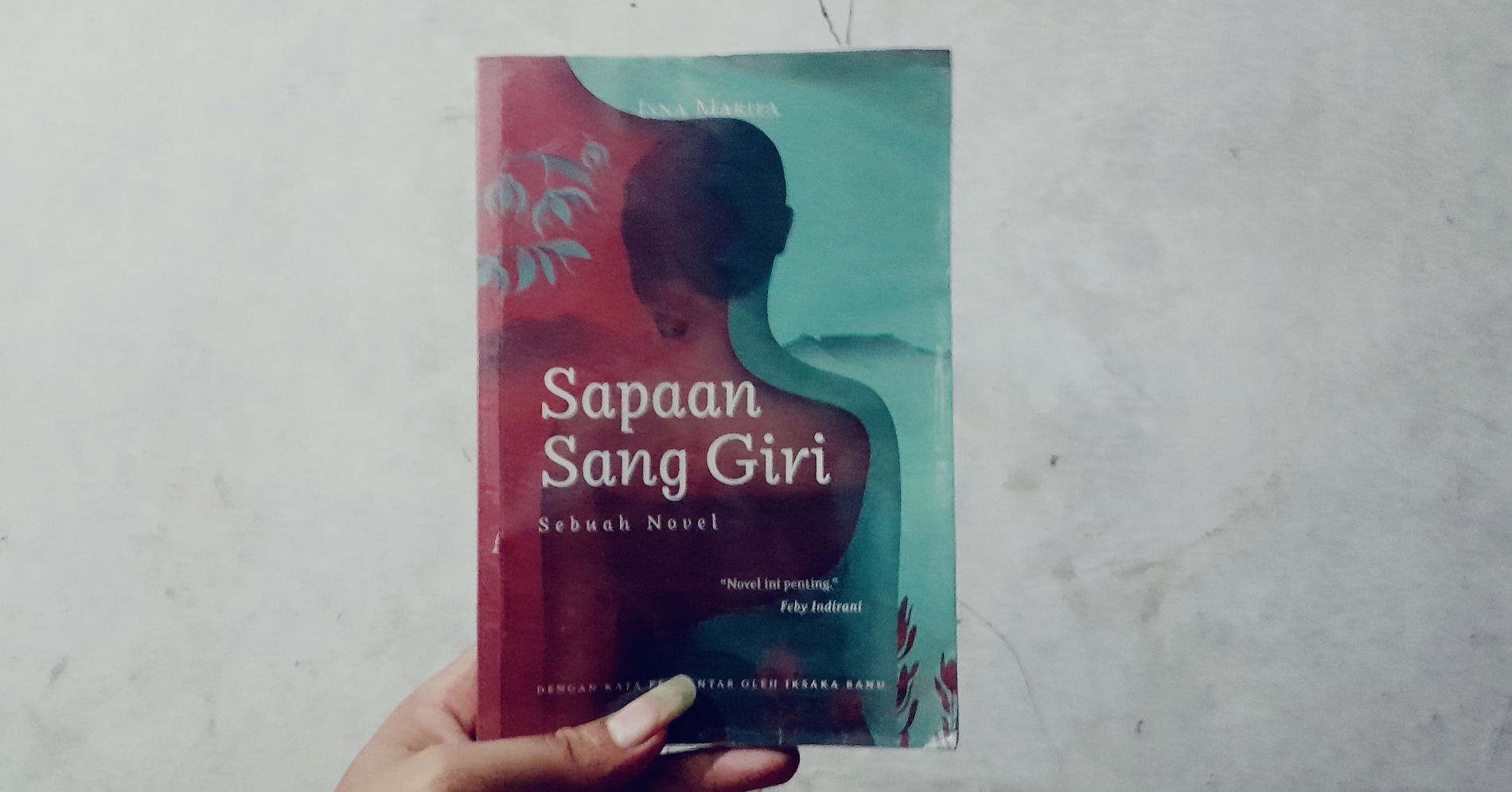

Refleksi itulah sekiranya yang dihadirkan Isna Marifa dalam novel terbarunya bertajuk Sapaan Sang Giri. Karya yang telah diyerjemahkan ke Bahasa Inggris dengan judul Mountains More Ancient, itu belum lama ini diterbitkan ulang dengan beberapa revisi pada Mei 2024 oleh Kabar Media Books.

Sapaan Sang Giri secara umum menyajikan sebuah narasi yang hangat. Termasuk mendalami babak sejarah yang kurang dikenal bagi publik Indonesia termutakhir. Namun, memiliki dampak yang sangat besar bagi sebagian besar masyarakat Jawa pada era kolonial.

Yaitu saat kolonialisme merenggut kemerdekaan manusia Nusantara. Mulai dari pemberontak kebijakan Hindia Belanda, hingga kaum jelata yang tidak mengerti apa itu politik. Sebagian besar di antara mereka kemudian dibuang ke Afrika Selatan, untuk dijadikan budak.

Adalah Parto dan Wulan, ayah dan anak yang mendapati diri mereka diperbudak di Tanjung Harapan, karena ketidakmampuan sang ayah membayar hutang pada lintah darat. Bersama rekan-rekan buruh perkebunan, mereka berupaya mempertahankan budaya dan cara hidup Jawa di lingkungan asing tersebut.

Lewat narasi para tokoh, pembaca diajak melintasi waktu, berjalan beriringan dengan tumbuh kembang anak, remaja hingga beranak pinak. Mereka menjelajahi tanah rantau yang saat itu sedang dikembangkan sebagai koloni oleh VOC. Hidup di balik empat musim dengan gombal lungsuran, atau kain jarik yang telah usang.

Melalui penceritaan yang sederhana tapi memikat, pembaca diajak untuk merasuki pengembangan karakter lewat pengalaman psikologis yang dialami. Sapaan Sang Giri tidak hanya menggali kerinduan para karakter terhadap Tanah Airnya tetapi juga memberikan gambaran sekilas tentang sejarah Jawa dan Cape Colony.

Sebagai Manusia Jawa, pembaca juga diajak untuk mengingat kembali filosofi-filosofi bunga yang saat ini mungkin sudah dilupakan generasi penerus. Misalnya, bunga Kantil (cempaka putih) yang menjadi simbol dari asal muasal manusia, arau kenanga yang menyimbolkan kearifan dari leluhur.

Selain itu, novel ini juga menggambarkan tahap awal berkembangnya masyarakat multikultural di Afrika Selatan, yang dikenal sebagai komunitas Cape Malay. Setiap halaman Sapaan Sang Giri menjadi sebuah pengingat yang menyentuh akan ketangguhan umat manusia dan pencarian identitas yang terus berlanjut di tengah arus sejarah yang bergejolak.

Membaca buku ini sepintas juga mengingatkan pembaca akan kumpulan cerpen sejarah, Teh dan Penghianat (2019) karya Iksaka Banu. Di mana sang penulis juga menjadikan sejarah sebagai pergulatan manusia berikut susah-senang maupun kekecewaan dan harapan yang meliputi mereka.

Namun berbeda dengan kumcer tersebut yang mengambil latar Hindia Belanda, kisah dalam novel ini justru lebih sederhana. Pembaca hanya diajak untuk memasuki alam pikir dari berbagai karakter yang didasarkan pada kalender Saka (untuk mereka yang ditinggalkan) dan Masehi (bagi mereka yang meninggalkan Jawa).

Baca juga: 5 Karya Mencuri Perhatian dalam Pameran Bersama Strangely Familiar di Can's Gallery

Itulah pokok mula yang menjadi kelebihan novel 200 sekian halaman ini. Dengan pola penceritaan di muka, pembaca memang dengan mudah memasuki apa yang ingin disampaikan pengarang. Namun, di sisi lain cerita yang dijalin seperti berjalan tidak mulus, karena kita diajak melompat-lompat berdasarkan latar tahun yang berbeda.

Walakin, novel ini dapat menjadi bukaan awal untuk kembali mendedah sejarah-sejarah yang belum banyak digali atau dibaca masyarakat. Tentu dengan cara yang lebih asyik, alih-alih hanya melihat sejarah sebagai itung-tungan pasti yang didasarkan tahun laiknya pelajaran yang didapat saat sekolah.

Data Buku

Editor: Fajar Sidik

Berbeda dengan teks sejarah yang bersifat faktual dan objektif, novel sejarah biasanya menggabungkan fakta-fakta tersebut dengan elemen fiksi, seperti karakter dan plot. Hadirnya instrumen terakhir itulah yang membuat pembaca kembali masa lalu untuk mengalami pengalaman naratif yang khas.

Baca juga: Mengungkai Fenomena Otomatisasi di Era Digital dalam Karya CAPTCHA Azizi Al Majid

Refleksi itulah sekiranya yang dihadirkan Isna Marifa dalam novel terbarunya bertajuk Sapaan Sang Giri. Karya yang telah diyerjemahkan ke Bahasa Inggris dengan judul Mountains More Ancient, itu belum lama ini diterbitkan ulang dengan beberapa revisi pada Mei 2024 oleh Kabar Media Books.

Sapaan Sang Giri secara umum menyajikan sebuah narasi yang hangat. Termasuk mendalami babak sejarah yang kurang dikenal bagi publik Indonesia termutakhir. Namun, memiliki dampak yang sangat besar bagi sebagian besar masyarakat Jawa pada era kolonial.

Yaitu saat kolonialisme merenggut kemerdekaan manusia Nusantara. Mulai dari pemberontak kebijakan Hindia Belanda, hingga kaum jelata yang tidak mengerti apa itu politik. Sebagian besar di antara mereka kemudian dibuang ke Afrika Selatan, untuk dijadikan budak.

Adalah Parto dan Wulan, ayah dan anak yang mendapati diri mereka diperbudak di Tanjung Harapan, karena ketidakmampuan sang ayah membayar hutang pada lintah darat. Bersama rekan-rekan buruh perkebunan, mereka berupaya mempertahankan budaya dan cara hidup Jawa di lingkungan asing tersebut.

Lewat narasi para tokoh, pembaca diajak melintasi waktu, berjalan beriringan dengan tumbuh kembang anak, remaja hingga beranak pinak. Mereka menjelajahi tanah rantau yang saat itu sedang dikembangkan sebagai koloni oleh VOC. Hidup di balik empat musim dengan gombal lungsuran, atau kain jarik yang telah usang.

Melalui penceritaan yang sederhana tapi memikat, pembaca diajak untuk merasuki pengembangan karakter lewat pengalaman psikologis yang dialami. Sapaan Sang Giri tidak hanya menggali kerinduan para karakter terhadap Tanah Airnya tetapi juga memberikan gambaran sekilas tentang sejarah Jawa dan Cape Colony.

Sebagai Manusia Jawa, pembaca juga diajak untuk mengingat kembali filosofi-filosofi bunga yang saat ini mungkin sudah dilupakan generasi penerus. Misalnya, bunga Kantil (cempaka putih) yang menjadi simbol dari asal muasal manusia, arau kenanga yang menyimbolkan kearifan dari leluhur.

Selain itu, novel ini juga menggambarkan tahap awal berkembangnya masyarakat multikultural di Afrika Selatan, yang dikenal sebagai komunitas Cape Malay. Setiap halaman Sapaan Sang Giri menjadi sebuah pengingat yang menyentuh akan ketangguhan umat manusia dan pencarian identitas yang terus berlanjut di tengah arus sejarah yang bergejolak.

Membaca buku ini sepintas juga mengingatkan pembaca akan kumpulan cerpen sejarah, Teh dan Penghianat (2019) karya Iksaka Banu. Di mana sang penulis juga menjadikan sejarah sebagai pergulatan manusia berikut susah-senang maupun kekecewaan dan harapan yang meliputi mereka.

Namun berbeda dengan kumcer tersebut yang mengambil latar Hindia Belanda, kisah dalam novel ini justru lebih sederhana. Pembaca hanya diajak untuk memasuki alam pikir dari berbagai karakter yang didasarkan pada kalender Saka (untuk mereka yang ditinggalkan) dan Masehi (bagi mereka yang meninggalkan Jawa).

Baca juga: 5 Karya Mencuri Perhatian dalam Pameran Bersama Strangely Familiar di Can's Gallery

Itulah pokok mula yang menjadi kelebihan novel 200 sekian halaman ini. Dengan pola penceritaan di muka, pembaca memang dengan mudah memasuki apa yang ingin disampaikan pengarang. Namun, di sisi lain cerita yang dijalin seperti berjalan tidak mulus, karena kita diajak melompat-lompat berdasarkan latar tahun yang berbeda.

Walakin, novel ini dapat menjadi bukaan awal untuk kembali mendedah sejarah-sejarah yang belum banyak digali atau dibaca masyarakat. Tentu dengan cara yang lebih asyik, alih-alih hanya melihat sejarah sebagai itung-tungan pasti yang didasarkan tahun laiknya pelajaran yang didapat saat sekolah.

Data Buku

- Judul: Sapaan Sang Giri

- Penulis: Isna Marifa

- Penata & Perancang Sampul: Anastasia Anita

- Penata Letak: Sisilia Deborah

- Tahun Terbit: Edisi kedua Mei 2024

- Jumlah Halaman: 201 halaman

- Penerbit: Kabar Media Books

- ISBN:978-623-88314-1-8

Editor: Fajar Sidik

Komentar

Silahkan Login terlebih dahulu untuk meninggalkan komentar.